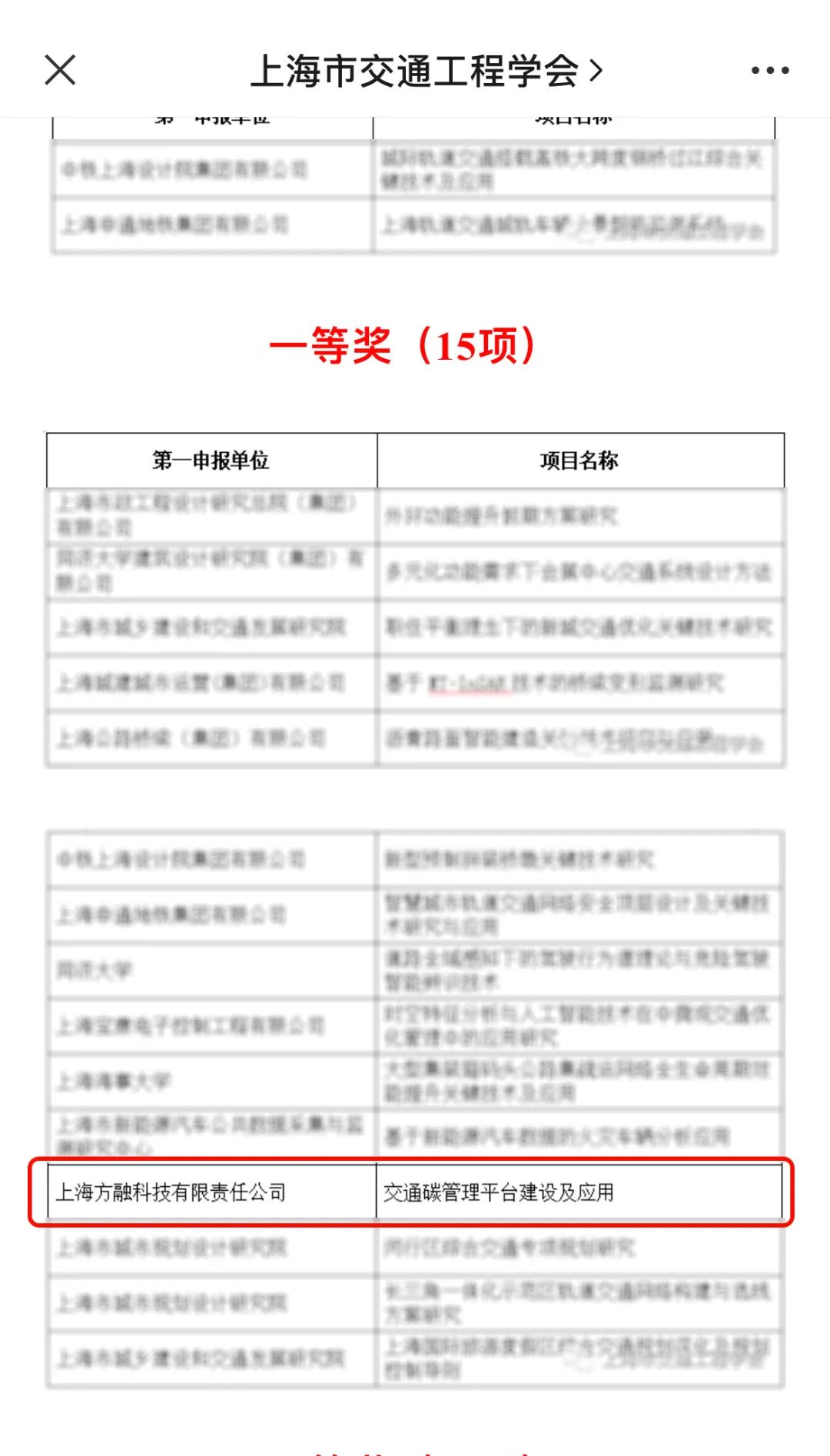

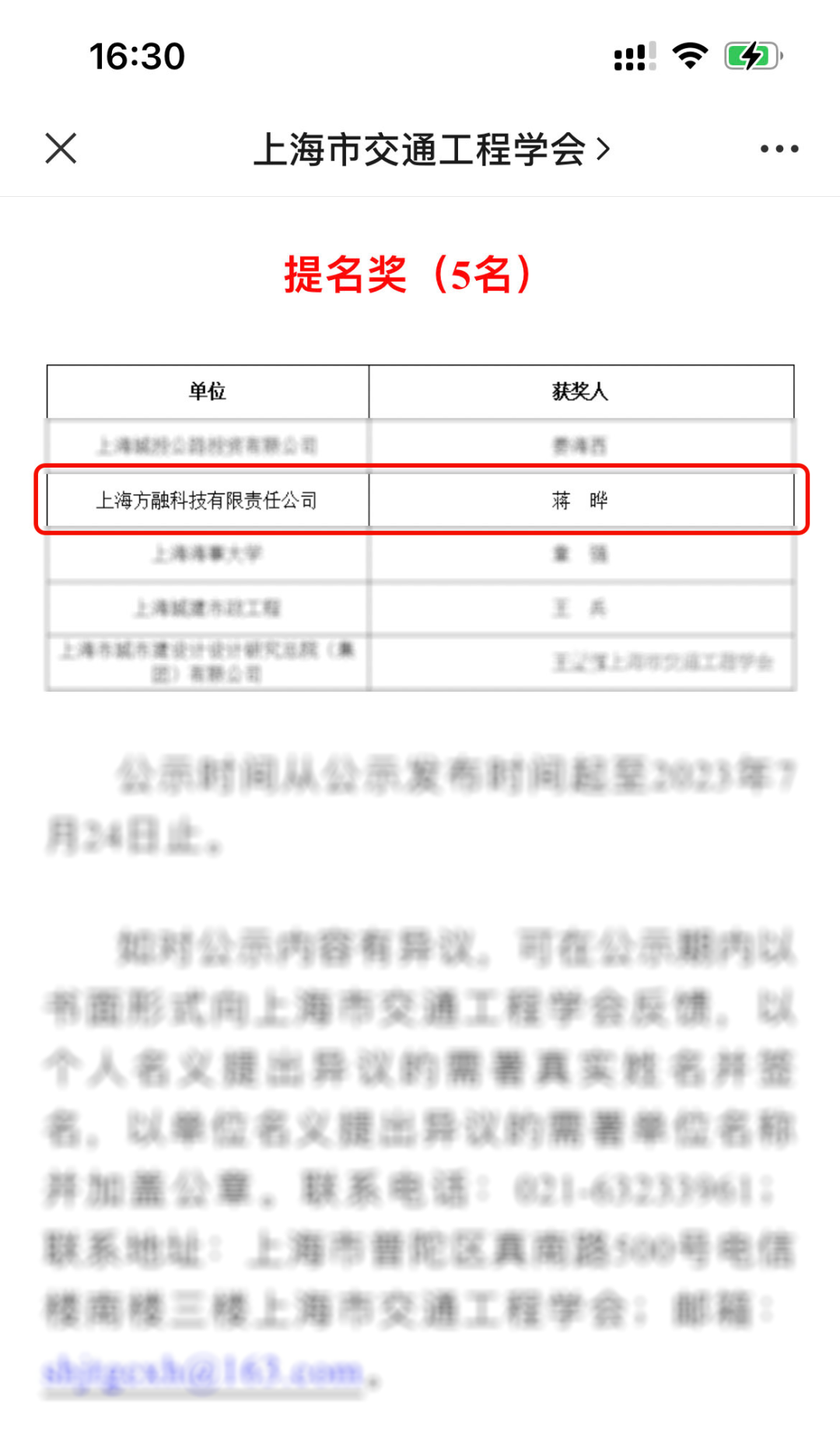

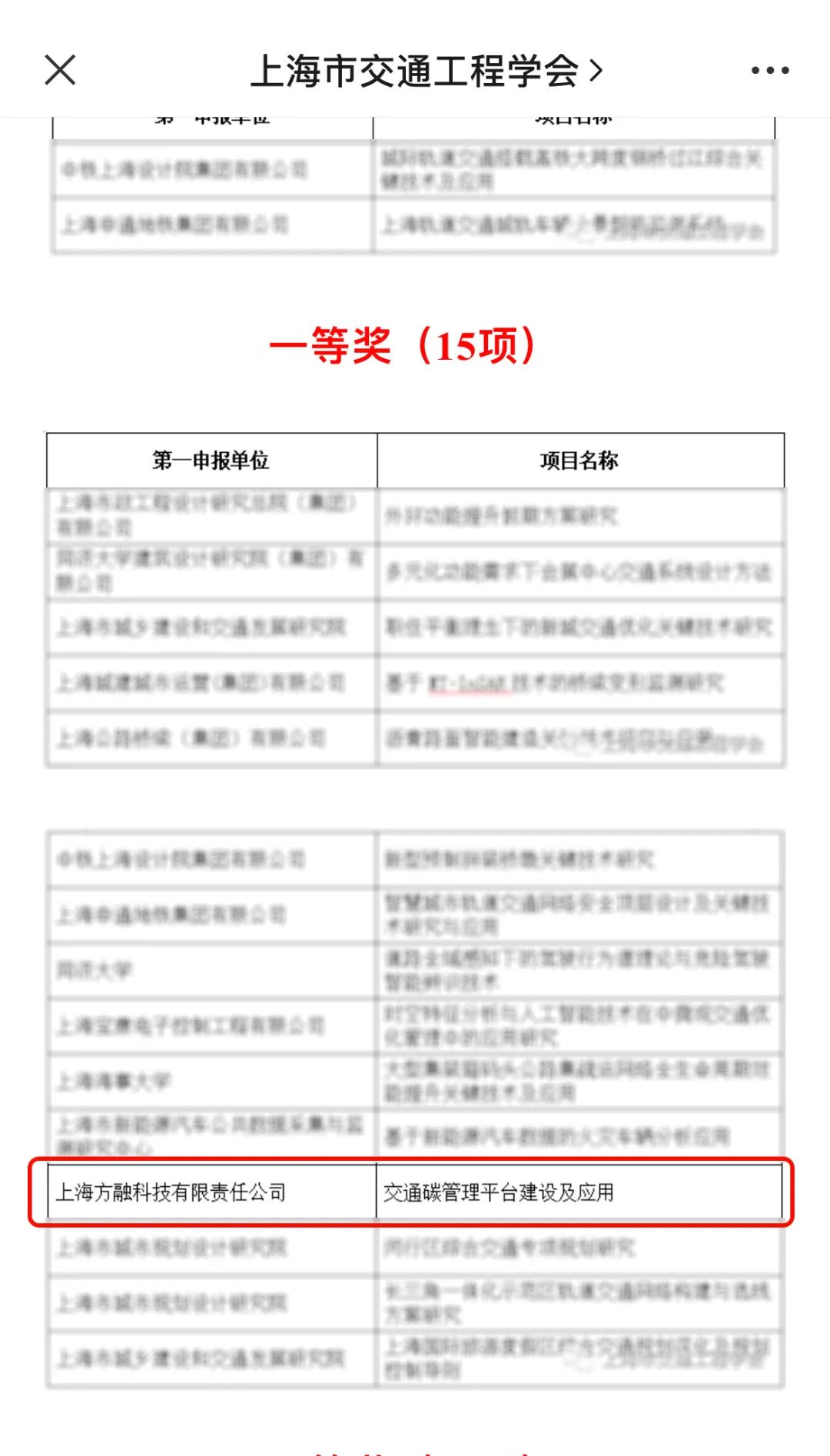

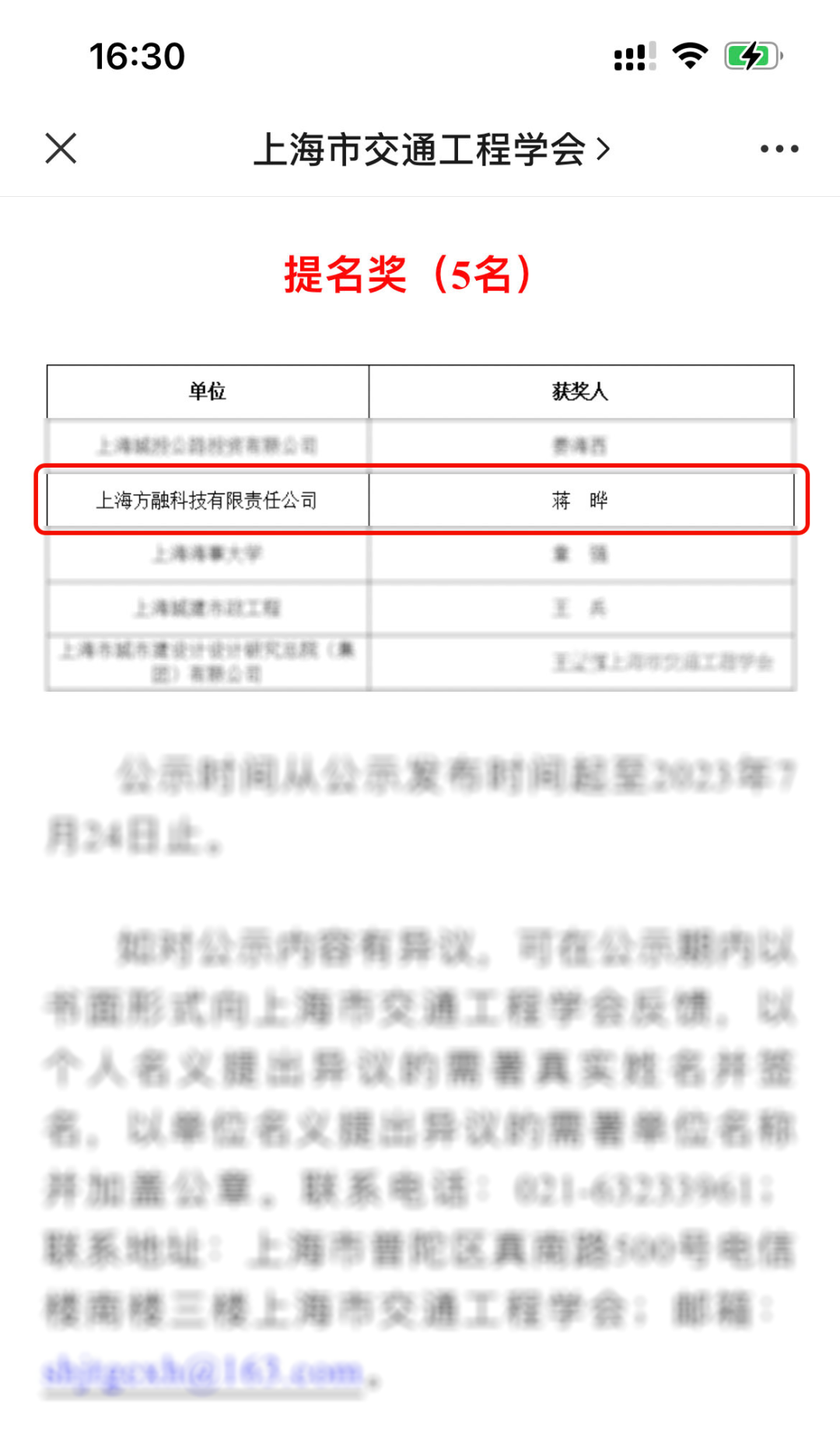

2023年7月,上海市交通工程学会公布2023年科学技术奖名单。方融科技凭借强劲实力,“交通碳管理平台建设及应用”项目喜获上海市交通工程学会科技奖一等奖。同时,公司还获得交通科技英才提名奖。

PART1:项目简介

在“双碳”目标背景下,交通碳管理和节能减碳是城市安绿同行的重要举措,城市交通碳排放关键技术研究和碳管理生态体系建设目前我国尚起步阶段,碳管理和治理的道路漫长。本项目开展城市级交通碳排关键技术研究和平台建设、场景应用,实现新能源利用下城市交通的政府服务端碳资产管理的看碳析碳控碳、企业碳排贴标及治碳减碳、金融碳征信和绿贷服务目的。

PART2:建设背景

交通碳排放管理和治理,达到国家双碳目标的要求,实现交通安绿同行的路还很长,需要政府宏观指导,企业积极参与,产学研用相结合,汇智聚力,在交通领域新能源利用的各方面加强技术公关和应用,方可形成可持续健康发展生态体系。

方融科技积极响应国家双碳目标要求,开展交通碳管理交通能碳e-CIM模型设计、交通碳指标核算评价算法、五维时空分布式数据库碳账户管理等关键技术研究,对城市交通领域的企业和车辆建立交通能碳管理体系,包括能源消耗量、碳排放总量、碳排放强度、碳源构成、低碳基础建设等数据采集运算、交通碳管理指标核算评价、交通碳码贴标等,形成了交通碳管理平台,探索了绿色金融服务实体经济的路径,项目落地上海试点和华东地区城市级、区域级交通碳管理应用验证,形成可复制可推广的交通碳管理模式,收到很好社会效应和经济效应,为我国交通领域碳管理体系建设提供指导意义。

PART3:建设内容

交通领域碳管理利用能碳时空五维分布式数据库为技术底座,以电能替代,实现交通领域新能源利用为减排切入点,研究交通碳排放数据采集、核算评价、多跨应用的关键技术及标准,搭建交通碳管理平台,实现试点示范及推广验证,构筑可复制可推广的城市交通碳管理体系,为城市及产业园区交通碳排放管理治理端和服务端服务提供指导。

(1)关键技术研究

a. 交通碳账户模型构建;

b. 交通碳管理数据采集;

c. 交通碳管理核算评价体系;

d. 交通碳指标管理;

e. 交通碳排金融应用;

(2)交通碳管理平台建设

a. 交通碳管理区块链分布式架构体系;

b. 交通碳管理图数模一体化设计;

c. 交通碳管理驾驶舱一屏展示;

d. 交通碳账户实时数据监管;

e. 交通碳足迹分析、评价;

f. 交通企业碳码贴标、碳排放治理端应用分析展示;

g. 交通金融服务;

(3)试点示范及应用推广验证

a. 中国新能源汽车和可再生能源综合应用商业化推广项目-上海某产业园新能源车光储充项目:围绕新能源车,建设光储充应用场景,构建园区绿色出行运营模式,实现绿电充分利用、储能、充电桩有序充电,助力新能源车绿色产业化发展;

b. 华东地区某区域交通双碳大脑:研究区域级交通领域碳排情况,构建看碳、析碳、减碳体系,落地区域双碳大脑应用,接入区域内交通领域的企业和车辆,开展区域交通双碳智慧管控,助力政府端交通碳管理看得清、判得准、控得稳;

c. 华东地区某市交通碳账户管理:研究城市级交通碳管理核算评价和多跨应用技术,构建碳账户模型、碳资产管理、碳排放核算贴标、碳场景应用体系,通过数据采集、标准化实时监管、核算评价分析、低碳贴标、用能预算、碳金融渠道等应用,为城市交通碳排放管理治理端和服务端管控及服务提供指导。

PART4: 平台创新点

a. 形成获碳、看碳、析碳、治碳、用碳的全产业链管控和服务体系,为城市及园区交通碳管理建设和应用提供指导;

b. 构建碳管理数据的安全管理体系,确保数据完整可信:基于五维时空分布式数据库底座,构建云-边-端区块链分布式架构体系,实现数据采集、分级管理、全网N-1同步热备,确保数据从采集后防篡改的完整性和可靠性,并申请发明专利3项(已授权2项)、发表论文4篇;

c. 构建城市级交通碳管理核算评价及碳码贴标的标准体系,实现交通碳管理排标准统一:对交通企业,按照里程碳排强度、车均碳排强度、货运周转量碳排强度、客运周转量碳排强度为核心指标,建设碳管理评价指标体系;按照车均减排量、单位里程减排量、新能源汽车保有率三个指标,与同行企业比较,设置交通企业综合等级判断标准;结合交通企业的其他特点形成“交通碳管理评价指标体系”,申请5个软著(已获得软著4项)、获得TERA国际大赛十强优秀奖。

d. 架起金融与实体产业化结合的桥梁,实现交通企业的减碳价值:根据交通企业交通碳管理评价指标体系进行碳码等级贴标,由金融相关部门发布交通碳管理企业在资金方面的区别对待,实施差异化信贷、保险等政策,激励交通运输企业推广应用新能源清洁能源车船,淘汰老旧高能耗高排放车船,对符合 “低碳贷”标准,享受低利息待遇。

e. 知识成果:项目申请发明专利3个、申请软著5个、发表论文4篇,完成了查新报告1份、咨询报告1份、软件成果鉴定测试1份,获得TERA WARD国际大赛十强优秀奖、培养企业技术骨干5名。