2020年习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表讲话指出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。双碳目标的提出对我国的经济发展方式提出了新的要求,当前,我国经济已进入高质量发展阶段,传统的资源和能源密集型增长方式难以适应发展需要,保持稳定的经济增长需要清洁低碳、安全高效的能源体系提供新动力。2021年10月,中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出了构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费比重、降低二氧化碳排放水平、提升生态系统碳汇能力等五个方面的主要目标,以稳步推进双碳目标的实现。

围绕双碳目标,各省市也已广泛开展政策研究和方案制定工作,并将其纳入各自的“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议中,提出了一些短期重点任务和中长期发展目标。综合来看,各地区的目标规划中存在一些共同点,包括严格控制两高行业、促进新能源产业发展、建立健全绿色低碳循环发展体系、推进绿色示范区建设等,对优化能源结构、推动产业转型、促进科技创新和发展生态碳汇等方面进行了部署。由于我国自然资源禀赋、经济发展水平、能源结构和产业结构存在较大的地区差异,所以各省市规划双碳目标战略措施时要因地制宜,密切结合本地的发展水平和能力,科学合理地设定具有针对性的双碳路径。

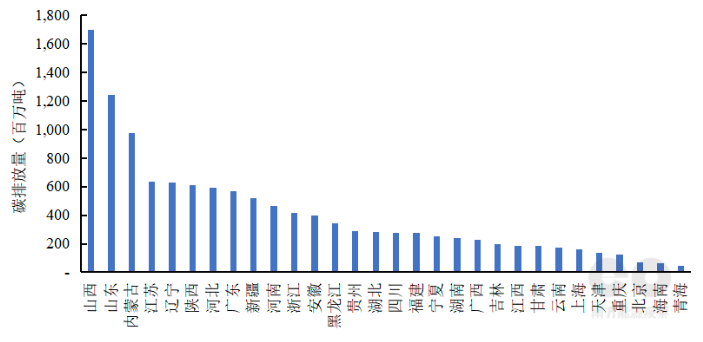

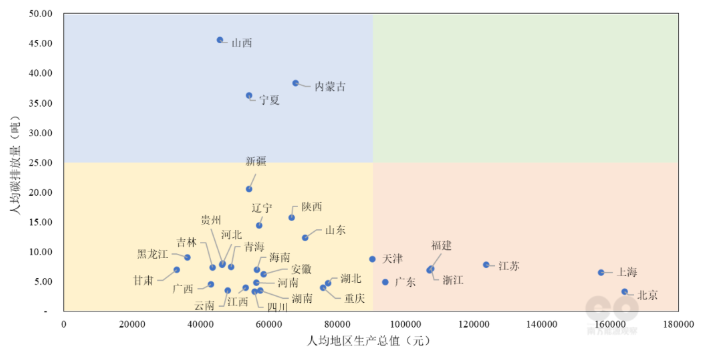

从排放总量来看,我国碳排放的区域分布极不平衡。图1展示了我国30个省市2019年的碳排放总量,其中排放量最高的6个省份分别是山西、山东、内蒙古、江苏、辽宁和陕西,它们的排放总量占全国排放量的比例达到了47%,而排放量最少的15个省份,排放总量仅占全国排放量的21%,说明各地区的碳排放量规模存在较大差异。

图1 2019年各省碳排放量

数据来源:中国碳核算数据库

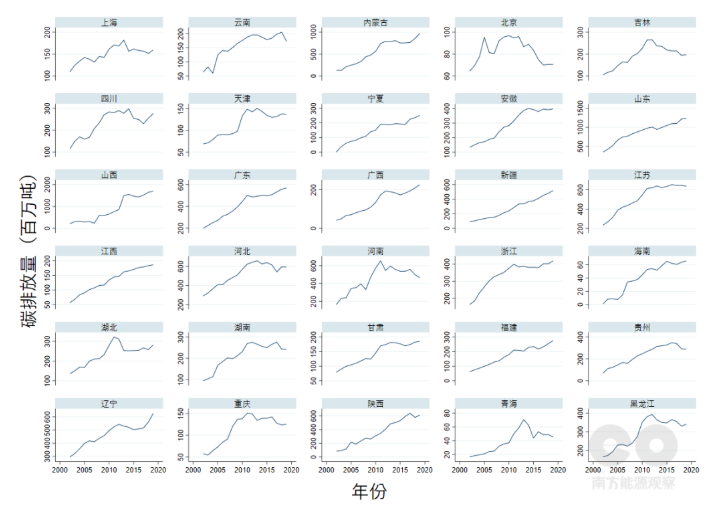

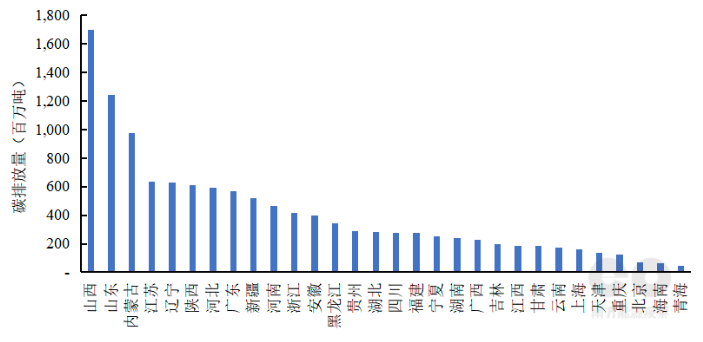

从排放趋势来看,各地区所处的碳排放阶段也各不相同。图2展示了2002-2019年各省碳排放量的变化趋势,可以发现,部分省份可能已经达到了排放峰值,增速逐渐放缓,处于碳排放平台期,北京、吉林、河南、重庆和青海等省市近些年还出现了碳排放量持续下降的趋势,而内蒙古、山东、山西和广东等省份碳排放总量仍保持增长趋势。各地区所处的不同排放阶段也意味着在制定各自的碳排放发展路径时,对碳达峰与碳中和要有所侧重,对于处于碳峰值的省份和已经出现下降趋势的省份,在推进减排时应当侧重于如何实现碳排放量的稳步下降,探索碳中和的实现路径,而对于碳排放量仍处于上升阶段的省份,其主要目标要侧重于如何实现碳达峰以及如何降低碳峰值。

图2 各省碳排放量变化趋势

数据来源:中国碳核算数据库

省间碳排放不平衡的直接原因是各省能源生产和消费的差异,而不平衡背后的深层次原因,除了能源消费和供给结构,还有产业结构和经济发展阶段等重要因素。接下来,本文分别从能源结构、产业结构和经济发展水平这三个方面进行讨论。

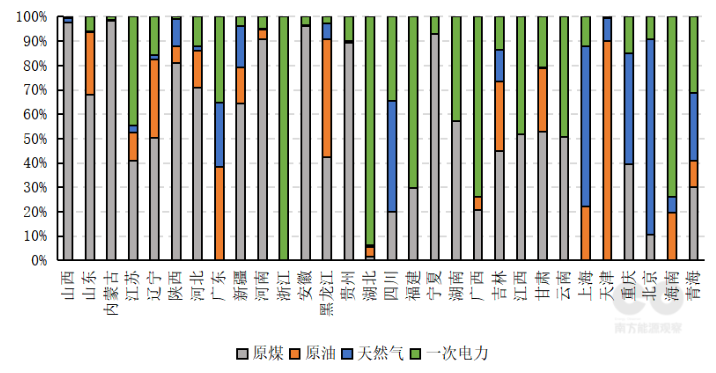

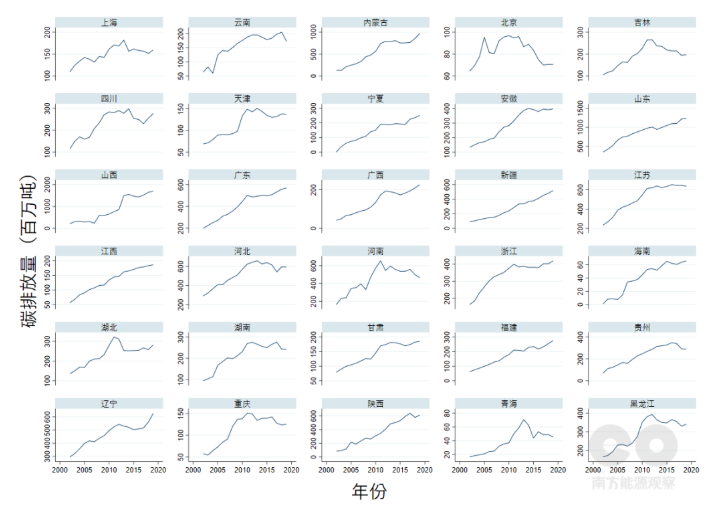

作为碳排放的主要来源,省间能源消费和供给结构的差异是影响碳排放区域分布不平衡的直接因素。由于我国自然资源分布的不平衡性,各地区的能源生产和利用方式也存在较大差异,图3对比了2019年各省的一次能源生产结构,可以看到原煤生产总量和占比较高的省份往往碳排放量规模较大,且尚未达到排放峰值。并且结合生产侧和消费侧两个视角来看,多数碳排放规模较大省份的能源使用还会出口到其他省份,其能源生产不仅服务于本省的经济发展,也会通过省间能源产品出口、中间部门产品流动和电力跨省输送等方式间接支撑其他省份的经济增长,在各省能源利用效率不变的情况下,区域经济发展差距扩大,还可能提高能源跨省需求,加重省间碳排放的不平衡。同时,一次能源结构以煤炭为主的多数省份,碳排放量还处于上升阶段,如果仅由这些省份承担减排责任,缺乏省间碳减排协作机制,会加大这些省份减排的经济成本和压力,影响经济发展的同时还可能影响双碳目标的实现。

图3 2019年各省一次能源生产结构

数据来源:中国能源统计年鉴2020

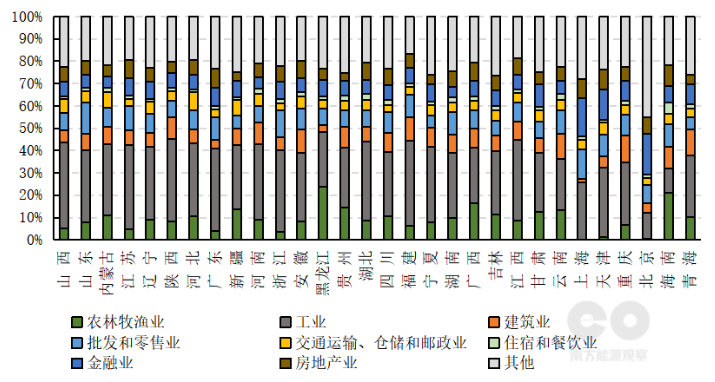

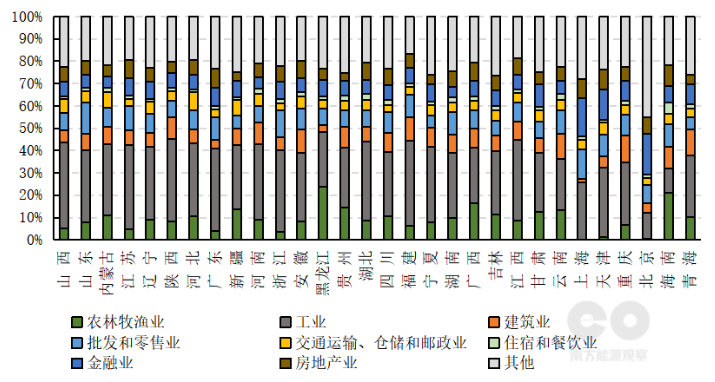

在产业结构方面,各省的碳排放以制造业为主,而这又是碳排放未达峰地区的经济增长主力。图4对比了各省的产业结构,各省的碳排放量主要集中在电力、钢铁、非金属矿物制品等高碳排放部门,这些行业集中度较高,且不断上升,是多数省份碳排放的“牛鼻子”,在控制高碳排放部门能源消费的同时,改善能源利用效率和排放效率,是推动未达峰省份降低碳峰值和已达峰省份排放量稳步下降的关键。

图4 2019年各省各产业增加值占比

数据来源:中国统计年鉴2020

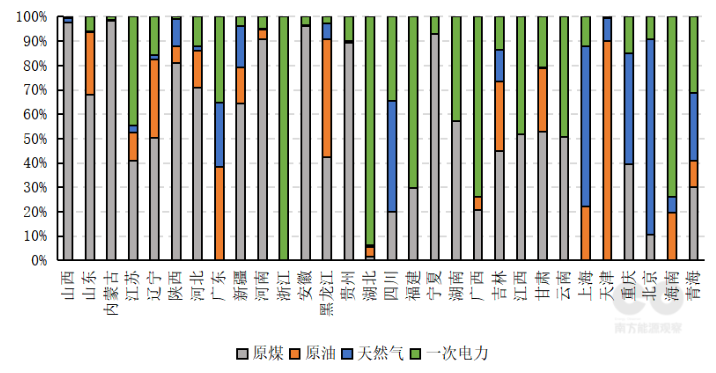

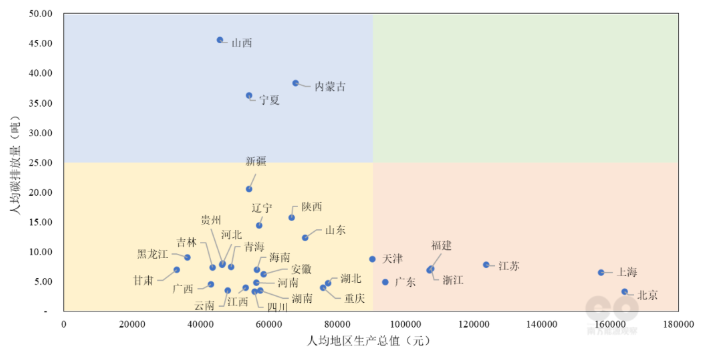

同时,碳排放量和经济发展水平相关,各省在经济增长和碳排放之间的脱钩关系上也存在较大差异。如图5所示,经济水平或收入水平相对较低的地方碳排放水平反而相对较高。从地区角度,我国约70%的省份仍处于“低排放,低发展”阶段,而北京、上海等经济发达地区实现了碳排放与经济发展水平的脱钩,经济欠发达的东中西部碳排放不平等情况较收入不平等情况更加严重。并且省间排放效率也存在一定差距,排放规模最大的6个省份,排放了全国47%的碳,地区生产总值共占全国GDP的26%,而排放规模最小的15个省份,排放占比约21%,地区生产总值的比例达到了35%,一方面说明高排放省份的排放效率和能源结构需要进一步优化,另一方面,高排放高能源生产的省份往往还要为其他省份供应能源产品,这意味着区域之间需要相互协调推进减排,综合考虑生产者端和消费端的碳排放量,在全国统筹的角度,合理分担各省碳减排责任。

图5 2019年各省人均地区生产总值与人均碳排放量

数据来源:中国统计年鉴2020

区域碳排放规模的不平衡,和所处排放阶段的差异性,意味着在制定各自的双碳目标实施战略时,需要结合本省的碳排放发展特征,合理规划贴合本省实际的减排路径,避免“一刀切”和盲目跟风设定减排目标。同时,地区在能源结构、产业结构和经济发展水平的差异化,也决定了各地在推进减排时侧重的排放行业、能源类型与技术也有所区别,要贴合本省实际,实施减排战略。在碳排放区域分布不平衡的事实下,要协调碳减排的效率与公平,加强区域合作,协同推进双碳目标。

坚持全国统筹,考虑每个地方的产业定位和区域功能定位,制定区域差异化的减排路径。各省之间碳经济发展的不平衡性,说明在保证经济高质量发展的条件下,每个地区都实现碳中和既不经济,也不现实的。全国层面的双碳目标,需要未达峰的省份尽可能降低峰值,并渡过碳排放的拐点,而已经达峰的省份,在稳步推进减排,实现碳中和的同时,还需要依靠清洁能源禀赋和技术创新等,进一步推进碳负排放,加强低碳技术投资与创新,分摊其他省份的减排压力。在全国层面,推进碳达峰碳中和“1+N”政策体系,短期内,控制能源总量和降低能耗水平的同时,还要明确高耗能行业对经济增长的重要支撑作用,鼓励其淘汰落后产能或进行改造升级,长期内依靠绿色低碳技术创新,以经济高质量发展为前提,规划高效率的减排路径。

结合地方实际,从各地实际的经济发展水平、能源结构和产业结构等出发,推进双碳目标,纠正“运动式”减碳。经济发展和生态环境建设都有其自身规律,双碳工作的部署应实事求是,结合发展规律及各地、各行业的基础和能力,稳步推进。纠正非理性无效率的“运动式”减碳,防止地区之间盲目设定和竞争减排目标,过严或过急的减排战略,不仅会损害地方产业发展,影响经济稳定运行,还会加大减排的经济压力与成本。各省应当从本省实际的资源禀赋、能源结构和产业结构出发,抓住本省排放的关键排放行业和部门,在短期控制能耗的同时,明确高耗能行业对经济发展的支撑性作用,高耗能并不意味着不需要、不发展,许多高耗能产品有着保证我国产业链完整稳定的重要作用,可以细化管理的方式,抓住其中的落后生产模式和产能,支持先进产能,淘汰落后产能,中长期下依靠技术进步和工艺流程再造等方式,推进产业转型升级,提高行业的能效水平。此外,还要从改善能源结构,优化产业能源利用效率等角度入手,基于本省的资源情况,推进清洁能源发展,建立适应新型电力系统的体制机制,短期内在相关技术没有突破之前,仍要重视煤炭资源和煤电对能源稳定的“稳定器”作用。

加强区域协同,协调减排的效率与公平,运用多种市场手段和协作减排机制,促进省间碳排放公平。省间碳排放的不平衡,意味着需要区域间协作推进碳减排,不能把减排责任完全推给高排放省份,这既损害了区域经济发展,又不利于全国双碳目标的落实。各省协同推进双碳目标可以保障碳减排效率,开展区域间的能源和减排合作来更有效地释放减排潜力,如推动全国统一电力市场的建设,在更大的空间范围下配置资源,提高能源利用效率。并且,区域协作还可以推动排放的公平性,生产侧排放规模较大的省份,可以通过淘汰落后产能,加快产业结构转型,促进能效提升,降低减排成本,而在消费侧排放规模较大的省份,一方面需要转移本省对能源密集型产品的过度需求,另一方面,可以通过资金和技术等方式与其他地区合作,带动其他地区技术进步,提高节能减排水平。此外,还可以通过建立碳减排的省际补偿机制、推进全国碳市场有效运行和实行碳税等经济手段,再分配省间减排成本,为高排放地区提供碳减排资金支持。例如在省间补偿机制下,可以由经济发达的消费碳密集型产品的省份,补向经济欠发达的碳排放规模较大的省份,基于碳价或其他标准设定资金补偿额度与减排考核方式,当高排放省份实现减排目标时,可以得到资金补偿,从而降低减排压力,保证减排效率的同时,促进省间碳公平。